雇用保険は、労働者が安定した生活を送る上で欠かせない保険制度です。育児や介護で働けなくなった場合でも、休業給付金を受給できます。また、自己都合や会社都合によって離職した場合でも、失業手当が支給され、収入を得ながら再就職先を探せます。

しかし、手続きや書類作成を行う労務担当にならない限り、雇用保険に関して正確に理解している方は少ないでしょう。雇用保険料の計算方法や手続きの流れなど、知らない方がいても不思議ではありません。

今回は、雇用保険の概要や計算方法、ポイントなどについて解説します。

雇用保険とは

雇用保険は、労働者の生活安定化と再就職支援を促す役割を担う保険制度です。労働者が育児や介護によって仕事が続けられない事態に直面した場合、休業給付金を支給し、経済的不安を軽減します。

また、自己都合や倒産、整理解雇によって離職した労働者には、失業手当を支給して、収入を得ながら就職活動に励めるよう支援します。労働者にとって雇用保険の存在は、困ったときに欠かせないセーフティーネットです。

雇用保険の種類

雇用保険は、次の6種類に分けられます。一つひとつ特徴を解説していきましょう。

・求職者給付

・就職促進給付

・教育訓練給付

・高年齢雇用継続給付

・育児休業給付

・介護休業給付金

求職者給付

雇用保険の代表的な給付の一つとして、求職者給付が挙げられます。求職者給付は、自己都合や定年退職、会社の倒産などが原因で離職した場合に支給される失業手当です。基本手当とも呼ばれています。

基本手当は、経済的な不安を抱えず、安心して再就職活動に励めるよう支援することが目的です。基本手当は過去2年間、合計12ヶ月以上にわたって雇用保険に加入している方に、支給されます。

基本手当は最大1年間受給できますが、年齢と離職理由によって、受給日数や支給額、支給開始時期は異なります。下記の表に概要をまとめましたので確認してください。

また、病気や介護、育児など、特定の理由によって30日以上働けない状態が続いた場合は、給付期間が最大3年に延長されます。

表:基本手当

| 年齢 | 基本手当日額 |

|---|---|

| 30歳未満 | 6,845円 |

| 30~44歳 | 7,605円 |

| 45~59歳 | 8,370円 |

| 60~64歳 | 7,186円 |

表:自己都合と会社都合退職の比較

| 自己都合 | 会社都合(倒産や解雇) | |

|---|---|---|

| 給付額 | 離職前直近6ヶ月でもらっていた日給の50~80% | |

| 受給期間 | 90~150日 | 90~330日 |

| 支給開始期間 | 2~3ヶ月後 | 7日後 |

就職促進給付は前職を離職後、すぐに安定した仕事に再就職した方へ支給される給付金です。基本手当の受給者に、再就職へのモチベーションを高めてもらうことが目的です。就職促進給付は、手当の種類が4種類あります。

下記に各手当の概要をまとめました。基本手当の給付日数が1/3以上残った状態で、再就職しないと給付金は支給されません。

表:就職促進給付の種類

| 概要 | 支給額 | |

|---|---|---|

| 再就職手当 | ・基本手当の受給資格を持つ方が、正社員をはじめ安定した仕事に就いた時に支給 ・基本給支給の残日数によって、支給額は変動 | ・所定給付日数の支給残日数 × 60% × 基本手当日額(残日数1/3の場合) ・所定給付日数の支給残日数 × 70% × 基本手当日額(残日数2/3の場合) |

| 就業促進定着手当 | ・再就職先での日給が、前職より下回っている場合に支給 ・再就職先で6ヶ月以上の継続雇用が前提 ・再就職手当を受給した方が対象 | ・低下した分の賃金が、6ヶ月分支給 |

| 就業手当 | ・基本手当の受給資格を持つ方が、アルバイトやパートなどに就いた場合に支給される手当 ・支給条件は、給付日数が3分の1以上かつ45日以上を残した状態 | ・基本手当日額の30%を支給 |

| 常用就職支度手当 | ・45歳以上の求職者、身体障害者、精神障害者などが該当 ・1年以上継続雇用が見込まれる仕事に就いた場合に支給 ・基本手当の給付日数が1/3以上残った状態 | ・基本手当日額×90日×30% ・基本手当日額×45日×30%(支給日数が45日未満の場合) |

教育訓練給付はスキルアップを図り、再就職を促すための制度です。厚生労働大臣指定講座を修了した場合、教育訓練経費の20%(上限10万円)が支給されます。

雇用保険の被保険者期間が、3年以上でないと対象として扱われません。また、離職から1年以内に教育訓練を受ける必要があります。

高年齢雇用継続給付

高年齢雇用継続給付は、60歳を超えても同じ企業で働き続ける方が利用できる制度です。対象者は、雇用保険に5年以上加入している60歳〜65歳の一般雇用被保険者です。60歳時点で賃金が以前の75%になった場合に支給されます。

給付金額は、賃金低下率がどの程度下がったかで変動します。ただし、高年齢雇用継続給付は上限が決まっており、357,864円以上は支払われません。また、失業保険を利用していない場合、再就職先でも高年齢雇用継続給付を申請できます。

育児休業給付

育児休業給付は、1歳未満の子どもを持つ被保険者が利用できる制度です。産休前の2年間で、11日以上働いた月が12ヶ月以上あれば、有期雇用契約者も受給できます。

支給期間は、原則的に子どもが1歳になるまでです。ただし、保育園の落選や配偶者の体調不良などによって、仕事に復帰できない場合、子どもが2歳になるまで受給できます。支給金額は、以下の計算式を使い算出します。

- 支給金額=休業開始時賃金日額×支給日数(通常30日) ×67%

ただし、育児休業開始から181日目以降は、以下の額に減額されます。

- 支給金額=休業開始時賃金日額×支給日数(通常30日) ×50%

また、会社から給与が出ている場合、休業前賃金日額の80%以上は受け取れません。80%を超える場合は、給付金が減額されます。

介護休業給付金

介護休業給付金は、要介護状態の家族を抱えている労働者が利用できる制度です。介護のために仕事を2週間以上休まなければならない場合に利用できます。介護休業は最大93日間取得でき、給付額は次のとおりです。

- 支給額=休業前賃金×休業日数×67%

ただし、介護休業給付金は職場復帰が前提で、介護休業後に退職予定の方は利用できません。また、介護休業給付金が支払われるタイミングは、介護休業明けになります。休業期間中の生活資金は、別途確保しておかなければなりません。

雇用保険の加入対象者

雇用保険の加入対象者は、次の3点に合致する労働者です。

・31日以上継続雇用される見込みがある者

・週の所定労働時間が20時間以上

・要件満たした一部の学生

31日以上継続雇用予定のある労働者に対しては、雇用形態を問わず雇用保険の加入義務が発生します。ただし、週の所定労働時間が20時間以下の場合は、対象外として扱われるため注意が必要です。

また、基本的に学生は雇用保険の対象には入りません。一部の要件を満たした者だけに限定されます。

31日以上継続雇用される見込みがある者

31日以上継続雇用の見込みがある労働者は、雇用形態を問わず雇用保険の加入対象者となります。無期雇用契約を締結する正社員だけでなく、パートやアルバイト、契約社員なども含まれます。

また、当初の雇用契約期間が31日未満だったものの、企業判断で延長となった場合は、加入義務が発生するので注意してください。そして、従業員とのトラブルを避けるため、雇用契約更新に関する規定を就業規則に必ず記載しておきましょう。

週の所定労働時間が20時間以上

1週間の所定労働時間が20時間以上の労働者は、雇用保険への加入対象者となります。週に20時間働いているパートやアルバイトに対して、必ず雇用保険の加入手続きを実施してください。

ただし、一時的に週20時間を超えて働くケースが発生しても、週20時間未満の労働契約を締結した場合、雇用保険の加入義務は発生しません。

要件満たした一部の学生

少数ではあるものの、要件を満たした一部の学生は雇用保険の加入対象者となります。下記に雇用保険の加入義務が発生する要件をまとめました。ただし、基本的に昼間学校に通う学生は、雇用保険の加入対象外です。

以下の要件を満たさない限り、学生を雇用保険に加入させる必要はありません。

・31日以上働く予定

・所定労働時間が週20時間以上

・卒業見込証明書を持ち、卒業も同じ企業で働く予定

・休学中の学生

・雇用関係を維持したまま在学している学生

・一定の出席日数を課程修了の要件としない学校に在学する学生

雇用保険の目的・メリット

雇用保険が果たす目的やメリットは、主に次の3点です。

・従業員の生活を安定させる

・信頼できる企業としてアピールできる

・助成金を活用できる

最も大きな目的は、従業員の生活を安定させることです。雇用保険によって、育児や介護、体調不良に直面した場合でも、従業員は経済的不安を抱えずに日々を過ごせます。

また、求職者に信頼できる企業とアピールする側面もあります。雇用保険に加入していない実態を求職者が知った場合、不信感を持たれる可能性が高いため注意してください。

従業員の生活を安定させる

雇用保険の目的は、従業員が経済的不安を抱えず生活できるよう、環境整備に努めることです。たとえば、自己都合や会社都合によって失業状態になった場合は、失業手当が給付され、収入を得ながら再就職活動を行えます。

また、育児や介護によって一時的に働けなくなった場合でも、休業給付金が支給されるため、安心して育児や介護に励めます。

雇用保険は、労働者に安心感を与える制度です。収入が途絶える事態に直面した場合でも、雇用保険を利用すれば日々の生活を送れます。

信頼できる企業としてアピールできる

雇用保険を含めて社会保険に加入しているかどうかは、企業の信頼度を示す一つの指標となります。安定して働ける環境が整備されているかは、求職者にとって就職先を決める上で重要な要素の一つです。

雇用保険の加入手続きが行われない場合、求職者から不信感を持たれ、求人に応募が集まりにくくなるでしょう。また、既存の従業員の離職や、手当請求のトラブルを招く可能性も考えられます。

助成金を活用できる

助成金を活用できる点も、雇用保険に加入するメリットの一つです。

助成金は雇用維持や人材育成、職場環境整備に励む企業を対象に支給されるお金です。要件を満たせば支給される確率が高く、返済義務もありません。

各助成金利用のためには、雇用保険加入が条件の一つに設定されている場合も多いです。今後の助成金利用に備える意味でも、雇用保険加入は必要不可欠です。

雇用保険に加入しなかった場合の罰則と影響

加入対象となる従業員の雇用保険手続きをしなかった場合、次の3点の悪影響が自社に及びます。それぞれ解説していきましょう。

・6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金

・過去2年にわたる雇用保険料の徴収

・社会的信用低下

6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金

雇用保険の加入義務がある従業員の手続きを怠った場合、事業主へ6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます。従業員数が増えるほど、雇用保険の負担額は大きくなりますが、雇用保険への加入は企業としての義務です。

また、従業員は自身が被保険者になっているかどうか、ハローワークに照会すれば確認できます。虚偽報告をしたかすぐにわかるので注意してください。

過去2年にわたる雇用保険料の徴収

雇用保険未加入の実態が発覚した場合、対象従業員全ての加入手続きを進めなければなりません。雇用保険料は過去2年分にわたって徴収されるため、未加入者が多いほど、一度に多くの雇用保険料を支払う形になります。

また、雇用保険料は本来従業員と一緒に負担しますが、未払いの場合は全額企業側が立て替えなければなりません。後から請求すること自体は可能ですが、従業員との信頼関係悪化や離職者増加に発展します。

社会的信用低下

雇用保険の未加入が原因で従業員と裁判に発展した場合、違法行為が広く知れ渡る形になります。

「従業員を大切にしないブラック企業」のイメージを印象付け、社会的信用やブランドイメージ低下につながります。今後のビジネスが大変厳しい状況に追い込まれますので、雇用保険の加入手続きを怠らないようにしましょう。

雇用保険料計算の流れ

雇用保険料を算出する場合、次の流れで進めてください。

・前年度分の雇用保険料を含む労働保険料を確定する

・今年度分の雇用保険料を含む労働保険料を算出する

・労働基準監督署へ提出する

雇用保険は、労災保険と合わせた労働保険料として納付します。書類提出と共に労働保険料を納付する作業を年度更新手続きと呼びます。

労働保険料は、4月1日〜翌年3月31日までが対象期間となりますが、年度初めに今年度分の労働保険料を確定できません。労働保険料は、賃金総額によって決まります。1年の間に中途採用や既存従業員が退社すれば、都度賃金総額は変動するため、年度初めに労働保険料の確定はできません。

上記の理由から年度更新手続きでは、確定している前年度分の労働保険料納付と書類提出を行います。

今年度分の労働保険料に関しては、見込み額で書類提出と納付を行ってください。期限は毎年6月1日〜7月10日までに済ませるよう設定されており、余裕を持ったスケジュール管理が必要です。

前年度分の雇用保険料を含む労働保険料を確定する

まずは、前年度分の雇用保険料を確定する作業から行います。雇用保険料を確定する作業は、年度更新手続きと呼ばれており、非常に重要な作業です。「確定保険料申告書」に必要事項を記載してください。

労働保険料の算出は、4月1日〜翌3月31日まで、被保険者に支払った賃金総額に保険料率を掛けます。2021年度分の雇用保険料率は9%に設定されているので、次のように計算できます。

- 労働保険料=賃金総額×0.09

ただし、農業や酒造業、建設業に関しては保険料率が一般企業と異なることに注意してください。

今年度分の雇用保険料を含む労働保険料を算出する

年度更新手続きでは、今年度分の労働保険料を概算した金額の申告と納付手続きを行わなければなりません。被保険者に支払う賃金総額×今年度分の保険料率によって、労働保険料の見込み額を算出してください。使用する書類は、「労働保険概算保険料申告書」です。

また、年度内に中途採用者が入社する予定がある場合、増加概算分を「増加概算保険料申告書」に、記載してください。

そして、2022年度の雇用保険料率は4月〜10月までは9.5%、11月〜3月までは13.5%と、2つ設定されています。間違えないよう注意してください。

労働基準監督署へ提出する

年度更新手続きは、毎年6月1日〜7月10日までに行うよう設定されています。労働基準監督署に、確定保険料申告書と労働保険概算保険料申告書、増加概算保険料申告書を提出してください。さらに、各書類に記載した金額を期限内に納付します。

納付方法は現金納付や口座振替納付、電子納付に対応しているため、状況に応じて使い分けが可能です。手続きの遅れや納付額の不足が発覚した場合は、追徴金の支払いを求められる場合があります。

雇用保険の手続きを行う上でのポイント

雇用保険の手続きを素早く正確に進めるため、次の3つのポイントを意識してください。一つひとつ解説していきます。

・今年度分の雇用保険の保険料率を確認する

・従業員の入退社時における提出が必要な書類を把握する

・雇用保険料納付と書類提出は電子申請でも行える

今年度分の雇用保険の保険料率を確認する

労働保険料を概算する前に、今年度分の雇用保険に適用される保険料率を必ず確認してください。雇用保険の保険料は毎年見直しが行われており、変更がある場合は4月1日から施行されています。

現に、2022年度分の雇用保険料率は、4月〜10月までは9.5%、11月〜3月までは13.5%と大幅な改定が行われました。雇用保険料率が2つあるミスが起きやすい状況なので、年度更新手続きを来年行う際は、細心の注意が必要です。

従業員の入退社時における提出が必要な書類を把握する

新入社員の入社と従業員が退社する際、雇用保険に関する手続きと書類提出が必要です。新入社員の入社時は、「雇用保険被保険者資格取得届」をハローワークへ提出してください。期限は従業員が入社した月の翌月10日までです。

一方、従業員が退職する場合は、「雇用保険被保険者資格喪失届」と「雇用保険被保険者離職証明書」をハローワークへ提出してください。期限は従業員の退職日翌日から10日以内です。

また、賃金台帳や労働者名簿、出勤簿など、雇用契約の有無や賃金の支払い状況を確認するための書類提出が求められるので、併せて用意しておいてください。

雇用保険料納付と書類提出は電子申請でも行える

雇用保険に関する手続きと保険料納付は、オンライン上でも行えます。手続きに関しては、e-Gov(イーガブ)をご利用ください。

e-Govは、政府が運営する行政サービスの窓口です。一括申請機能を利用すると、本社と支社分の手続きを一度に申請できます。

一方、雇用保険料納付は、インターネットバンキングやPay-Easyでも行えます。電子納付を活用すると、手数料を支払う必要がありません。また、書類提出と雇用保険料納付がオンライン上で完結することで、業務効率改善や担当者の業務負担軽減を図れます。

まとめ

雇用保険は、従業員の経済的不安を軽減するために欠かせない保険制度です。育児や介護で一時的に働けなくなったとしても、休業給付金が支給されます。また、失業した場合は失業手当が支給されるので、収入を確保しながら就職活動に励めます。

一方、企業側としては従業員数が増えるほど、多くの雇用保険料を払わなければなりません。雇用保険料の算出や書類作成は工数の掛かる作業です。労務担当者が人事の仕事も兼任している場合、計算ミスや業務負担、残業代の増加が懸念されます。

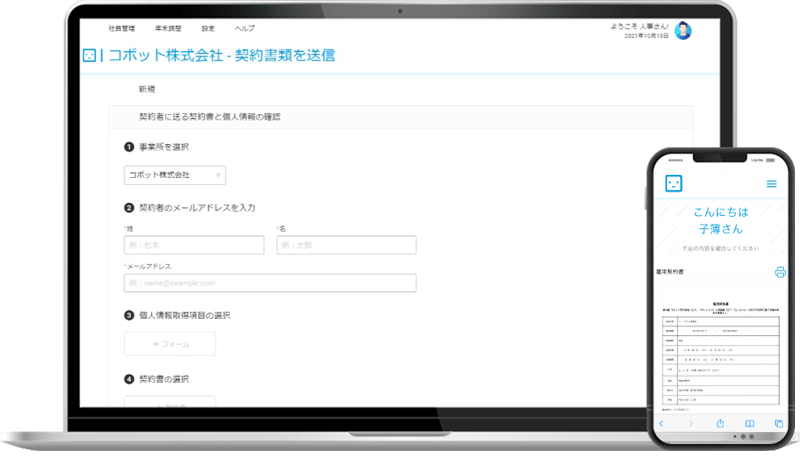

ディップ株式会社が提供する「人事労務コボット」を導入すると、入社手続きに関する業務負担を大幅に削減できます。雇用契約書の作成〜締結までオンラインで完結できるので、作業時間の大幅な短縮が可能です。

労働者からの承諾が必要な誓約書や内定承諾書、身元保証書もテンプレートが用意されており、一から書類を作成する必要はありません。一方、労働者もスマートフォン上で書類の内容確認や署名が行えるので、契約締結をスムーズに進められます。

雇用保険手続きの作業工数増大にお悩みの方は、ぜひ人事労務コボットの導入をご検討ください。