従来は副業禁止を定めていた企業は少なくありませんでした。しかし、働き方に対する考え方が多様化し、副業に関するガイドラインも策定された今、多くの企業で副業解禁の流れが広がっています。副業をしてみたいと考えている人も年々増加傾向にあり、ますます広がっていくことが予想されます。

副業を行ううえで押さえておきたいのが、税金に関することです。税金についての知識がなく、副業を行ってしまった場合、未納金が発生してしまうなど注意が必要です。

今回は、副業で確定申告が必要になるケースから、申告に必要な書類などについて解説していきます。

副業とは

副業とは、本業での仕事以外で得る収入のことを指します。たとえば、サラリーマンとして企業に勤めながら、インターネットを活用した在宅ビジネスをしていたり、週末のみコンビニでアルバイトを行っていたりする場合です。

厚生労働省が2018年1月に「副業・兼業の促進に関するガイドライン」を発表し、これまで「モデル就業規則」に明記されていた副業禁止の規定を削除しました。そして、新たに「副業・兼業」の章を設け、社会全体で副業解禁の流れを作り出しました。 ガイドラインで示された「副業・兼業」の条文は、以下のようなものです。

第14章 副業・兼業(副業・兼業)

第67条 労働者は、勤務時間外において、他の会社等の業務に従事することができる

2.労働者は、前項の業務に従事するにあたっては、事前に、会社に所定の届出を行うものとする。

3.第1項の業務に従事することにより、次の各号のいずれかに該当する場合には、会社は、これを禁止又は制限することができる。

①労務提供上の支障がある場合

②企業秘密が漏洩する場合

③会社の名誉や信用を損なう行為や、信頼関係を破壊する行為がある場合

④競業により、企業の利益を害する場合

多くの企業で副業解禁となってきましたが、副業を行ううえで注意しなければならないことの一つに確定申告があります。

副業の規模によって申告義務がある

結論からお伝えすると、副業による所得が20万円を超えている場合、確定申告を行う義務が発生します。

注意が必要なのは、副業による「収入」ではなく「所得」であるという点です。所得とは、副業で得た「収入」から、副業を行うために必要だった「経費」を差し引いたものです。つまり、所得は次の計算式で求められます。

- 所得=収入ー経費

そのため、副業の収入が30万円あったとしても、経費が12万円かかっていれば、

- 所得=30万円(収入)-12万円(経費)=18万円

となるため、確定申告の義務は発生しません。たとえば、在宅で副業を行うために、12万円のパソコンを購入した場合などは、経費として認められるでしょう。

また、主に次のケースに当てはまる副業であれば、確定申告は必要ありません。

- パートまたはアルバイトであって、年間収入が20万円以下

- パートまたはアルバイト以外で行い、年間所得が20万円以下

- パートまたはアルバイトとそれ以外にもあり、それぞれの収入と所得の合計が年間20万円以下

副業での確定申告が必要になる場合

副業での確定申告が必要になる場合は、主に次の5つが挙げられます。それぞれのケースについて解説していきます。

- アルバイトでの給与収入

- ブログ等の広告収入

- 株取引による収入

- 不動産所得による収入

- 小商いとしての収入

アルバイトでの給与収入

コンビニ等のアルバイトで得た給与収入の場合は、収入金額に関わらず確定申告を行うことが必要です。なぜなら、確定申告では本業と同様に給与を得ていると見られるため、合算して計算が必要になるからです。所得税の課税対象を、「本業での給与収入」と「アルバイトの給与収入」に分けては考えないことには注意が必要です。

また、確定申告を行う際には、本業と副業、それぞれの源泉徴収票が必要になります。副業だけで複数社を掛け持ちしているという場合には、すべて副業先の源泉徴収票が必要です。

そのため、確定申告を行う際には、副業先に対して源泉徴収票の発行を依頼し、用意をしておくことが大切です。

なお、事業主には源泉徴収票を発行する義務があるため、基本的には発行してもらえますが、中には発行が行われないケースもあります。その場合は、所轄税務署に「源泉徴収票の不交付の届出書」を提出することで、税務署が事業主に対して、行政指導を行ってくれます。

副業での収入が給与として得ている場合には、事業収入などと扱いが異なるため注意が必要です。

ブログ等の広告収入

自身でブログなどを解説し、広告を貼り付けたことによる収入は「雑所得」に該当します。なお、開業届を提出している場合、「事業収入」として計上される場合もあります。

広告収入の場合は「給与収入」ではないため、広告収入から経費を引いた所得が20万円以上の場合に、確定申告の義務が発生します。

なお、本業の給与収入については年末調整を行うため、確定申告で申告するのは、広告収入のみとなります。前述のように、広告収入が20万円を超えていたとしても、必要経費を引いた結果、所得が20万円以下になっていれば確定申告の義務は発生しません。

ブログ運営などを行う際に認められる必要経費は、パソコン等の購入費、サーバーレンタル代、ドメイン取得代、ブログ運営を行うための本などの購入費などです。他にも、インタビュー記事を掲載している場合には、取材にかかった交通費などが必要経費として認められることもあります。

株取引による収入

株取引等によって得た所得は「譲渡所得」に分類されます。株取引による収入の場合も、給与所得以外の収入として20万円以下であれば確定申告は不要ですが、株取引に活用している口座によって対応が異なってきます。

株取引に行う口座は「源泉徴収口座」か「源泉徴収口座以外」に分けられます。それぞれの対応は次のとおりです。

- 源泉徴収口座の場合:利益額に関わらず、確定申告不要

- 源泉徴収口座以外の場合:20万円以下の所得であれば、確定申告不要

つまり、源泉徴収口座以外を活用して、20万円以上の所得がある場合のみ申告が必要になります。その際は、確定申告書B第一表の作成などが必要です。

なお、FXによって20万円以上の所得を得た場合には、「先物取引に係る雑所得等」として確定申告が必要です。所得に対して、所得税15%と地方税5%が課税されます。

不動産所得による収入

不動産所得の場合は、「不動産所得」に分類されます。不動産所得は、主にマンションやアパート賃貸の経営によって、得られる収入です。月々の家賃や入居時の礼金などが該当します。経費としては退去後のリフォーム費用などが挙げられます。

なお、不動産所得として計上する場合には、青色申告を行う必要があります。そのため、開業届の提出は忘れないようにしておきましょう。

小商いとしての収入

小商いとは、自身の身の丈に合った商売を行うことです。副業では週末のみ店舗を運営する、自身が作成した商品をフリーマーケットに出品するなどが挙げられます。

小商いとして得られた収入は「雑所得」として計上され、所得金額が20万円を超えた場合は、確定申告の義務が発生します。小商いの必要経費として認められるものは、自身が作成した商品にかかった原材料費や販売スペースのための費用、店舗運営費などです。

また、店舗として会計ソフト等を導入する場合も、経費として認められます。なお、フリーマーケットなどを行う際は、古物商の許認可が必要なケースもあるため、事前の確認を怠らないようにしてください。

副業で20万円以下の収入でも確定申告が必要になる場合

副業では、原則として所得金額が20万円以上になった場合に確定申告が必要になります。しかし、副業での所得金額が20万円以下の場合でも、確定申告が必要になる場合があります。

具体的には次の2点です。それぞれのケースについて解説していきます。

- 副業を給与収入として得ている場合

- 本業に内緒で副業をしていた場合

副業を給与収入として得ている場合

副業がアルバイトやパートなど給与収入として得ている場合には、確定申告が必要です。なぜなら、本業の勤務先では年末調整によって所得税の計算を行えますが、副業の勤務先では年末調整を行えないからです。

国税庁には次のように記載されています。

<給与所得者で確定申告が必要な人>

・1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得および退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人

・2か所以上から給与の支払を受けている人のうち、給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整されなかった給与の収入金額と給与所得および退職所得以外の所得金額との合計額が20万円を超える人

(注)給与の収入金額の合計額から、雑損控除、医療費控除、寄附金控除、基礎控除以外の各所得控除の合計額を差し引いた金額が150万円以下で、かつ、給与所得および退職所得以外の所得金額が20万円以下の人は、申告の必要はありません。

参照元:No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人(国税庁)

本業に内緒で副業をしていた場合

副業を行っている人の中には、本業の会社に内緒で行っている人も多いでしょう。しかし、原則として確定申告等を行うと本業の収入と副業の収入を含めた住民税額が勤務先に通知されます。

そのため、企業側は副業を行っている人と同じ給与をもらっている人の住民税額が異なるため、従業員の副業を知ることが可能です。しかし、確定申告の際に、申告書第二表の「住民税に関する事項」の欄で、「自分で納付」を選択することで、本業の会社への通知を防ぐことが可能です。

なお、自分で納付のため、住民税を払い忘れた場合には、滞納になってしまうので、忘れないように注意が必要です。

副業の確定申告で必要な書類

副業で確定申告を行う場合、ケースによって必要な書類が異なってきます。書類を間違ってしまうと、書類不備のため確定申告を受け付けられない場合もあるため、注意が必要です。

今回は、次の2つのケースでそれぞれの必要な書類について解説します。

- 給与収入を得ている副業の場合

- 事業所得や雑所得の副業の場合

なお、それぞれの必要な書類の入手方法に関しては、国税庁のホームページからダウンロード、税務署や市役所の税務課などで手に入るため、余裕を持って入手すると良いでしょう。

給与収入を得ている副業の場合

副業でアルバイトやパートによって給与収入を得ている場合には、「確定申告書A」を利用して確定申告を行います。確定申告書Aと併せて必要な書類等は次のとおりです。

<確定申告で必要な書類等>

- 確定申告書A

- 本業の給与所得を証明する源泉徴収票

- 副業の給与所得を証明する源泉徴収票

- 医療費の領収書

- 社会保険料控除証明書

- 生命保険料、地震保険料控除証明書

- 寄付金等の受領書

必須なものは、「確定申告書A」「本業の給与所得を証明する源泉徴収票」「副業の給与所得を証明する源泉徴収票」になります。医療費控除等を受ける場合には、それらを証明する書類が必要になるため、医療費の領収書なども必要になります。

事業所得や雑所得の副業の場合

事業所得や雑所得の場合は、自身で確定申告書を作成し、税務署に提出する必要があります。なお、「青色申告」と「白色申告」のそれぞれの用意する書類が異なるため、自身で確定申告を行う際に、どの書類が必要かをきちんと確認しておくことが大切です。

具体的に必要な書類は次のとおりです。

<確定申告で必要な書類等>

- 確定申告書B

- 収支内訳書(白色申告の場合)

- 青色申告決算書(青色申告の場合)

- 本業の給与所得を証明する源泉徴収票

- 医療費の領収書

- 社会保険料控除証明書

- 生命保険料、地震保険料控除証明書

- 寄付金等の受領書

青色申告、白色申告のどちらも「確定申告書B」が必要です。また、青色申告の場合は「青色申告決算書」が、白色申告の場合は「収支内訳書」が併せて必要です。

加えて、給与収入で得ている場合と同様に、医療費控除等を受けるのであれば、それらを証明する書類も併せて添付することが求められます。

青色申告と白色申告の違い

確定申告には、「青色申告」と「白色申告」のどちらかを選択して申告する必要があります。本章では、それぞれの申告がどのようなものか解説していきます。

青色申告とは

青色申告とは、複式簿記を用いて帳簿を作成し、副業で得た収入やかかった経緯などを正確に記載して申告を行う方法です。

青色申告で行う際には、事前に「個人事業の開廃業等届出書」 「所得税の青色申告承認申請手続」を提出する必要があります。青色申告を行いたいと考えているのであれば、副業を始めたタイミングで、どちらの書類も提出しておくと良いでしょう。

青色申告は複雑だと思われがちですが、確定申告ソフトを利用すれば直感的な操作で簡単に申請書が作成できます。ソフトを利用しないと多くの時間が必要になってしまい、副業に当てる時間が減ってしまうため、導入を前向きに検討することがおすすめです。

なお、青色申告を行うことで次のようなメリットを得られます。

- 最大65万円の基礎控除額が受けられる

- 赤字を繰り越すことができる

- 家族への給与を経費にできる

- 純損失の繰越控除や繰戻還付を受けられる

これらのメリットは、白色申告と比較して大きいといえるでしょう。長期間副業として事業を行ったり、将来的には独立を目指していたり、副業の収入で年間20万円以上の所得を目指していたりする場合には、青色申告を行う方が大きなメリットを得られます。

白色申告とは

白色申告とは、青色申告と比較して簡易的な帳簿を付けるだけで確定申告を行える方法です。青色申告と異なり、「個人事業の開廃業等届出書」 「所得税の青色申告承認申請手続」などの提出をせずに申告が行えます。

初めて申告を行う場合などは、簡易的な白色申告を選択するのも一つの方法です。しかし、白色申告では青色申告で挙げたようなメリットは一切ありません。特に、基礎控除額などのメリットなどがないため、副業でも稼いでいくのであれば、青色申告で行った方が良いでしょう。

まとめ

副業の解禁によって、多くの人がさまざまな副業を始めるようになりました。しかし、副業の所得が20万円を超える場合には、確定申告は必須になります。

きちんと確定申告を行わない場合、滞納などにつながってしまい、社会的信用を失ってしまう場合もあります。副業を行う場合は、副業だけの知識に合わせて税制に関する知識も得られると良いでしょう。

確定申告は誰もが敬遠しがちですが、ソフト等を活用することで、誰でも書類を作成することが可能です。ぜひ、しっかりとした税制に関する知識を身につけ、副業に集中できる環境を整えてみてください。

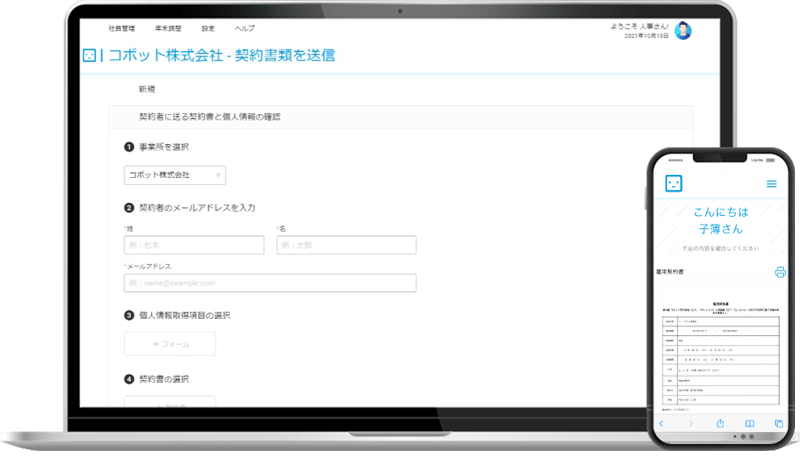

人事労務全般の業務効率化には「人事労務コボット」

当社ディップ株式会社が提供している「人事労務コボット」は、人事労務全般の業務効率化を進められるサービスです。入社手続きに伴う契約書のやり取りから、個人情報の取得と管理、本部と各拠点間の情報共有に至るまで、人事情報のデジタル化とデータ活用を力強く推進してくれます。

業務効率化の方法にお悩みの方は、ディップ株式会社が提供する「人事労務コボット」の導入をご検討ください。